Immer dann, wenn globale Allianzen und Staatenbündnisse sich zu verschieben drohen, halten Nationen Ausschau nach neuen Verbündeten oder fangen an, alte Freundschaften wieder aufzuwärmen. Ganz aktuell können wir das mit dem Regierungswechsel in den USA beobachten: Seitdem Trump angekündigt hat, im Ernstfall keine NATO-Mitglieder mehr verteidigen zu wollen, die nicht mindestens 2 % ihres BIPs für Verteidigung ausgeben, findet das große Neuausrichten statt. Die EU beginnt plötzlich, ihre sicherheitspolitischen Abhängigkeiten neu zu bewerten und strategische Partnerschaften zu justieren.

Dies betrifft aber bei weitem nicht nur verteidigungspolitische, sondern auch wirtschaftliche Beziehungen engster Verbündeter. Als die USA Kanada neue Strafzölle auf zentrale Güter aufbrummten, war die Empörung beim nördlichen Nachbarn groß. Kanada reagierte wiederum mit Gegenzöllen. Und wie so oft in Zeiten der politischen Reibung tauchen plötzlich Ideen wieder auf, die länger nicht so sehr im Vordergrund standen. Eine davon: CANZUK – ein mögliches Bündnis aus Canada, Australia, New Zealand und United Kingdom. Trump hat also indirekt am Vorantreiben der Idee durchaus mitgewirkt.

Wir wollen uns dieses Bündnis einmal stellvertretend dafür anschauen, was es ist: eine geopolitische Verschiebung hin zu neuen oder vertieften Allianzen in vermeintlichen Krisen. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch wissen, welche Chancen solche Bündnisse für die Flaggentheorie hergeben – und wie hoch das jeweilige Potential ist, dass sie wirklich einmal Realität werden.

„Not macht erfinderisch“

Wenn die gewohnten Wege nicht mehr funktionieren, muss man kreativ werden und nach neuen Lösungen suchen. Und genau das passiert gerade: CANZUK ist ein vorgeschlagenes Bündnis, das die vier englischsprachigen Staaten Kanada, Australien, Neuseeland und UK umfasst. Der Begriff ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben dieser Länder. Initiator ist vor allem die Organisation CANZUK International (früher: Commonwealth Freedom of Movement Organisation), die sich seit etwa 2015 aktiv für ein solches Bündnis einsetzt. Bisher handelt es sich dabei um kein offizielles Staatenbündnis, sondern lediglich ein politisches Konzept, das vor allem von zivilgesellschaftlichen Initiativen, Think-Tanks und einigen politischen Parteien innerhalb der beteiligten Länder vorangetrieben wird.

Die Idee zielt darauf ab, die historischen und kulturellen Verbindungen der ehemaligen britischen Hoheitsgebiete in ein modernes Abkommen zu überführen. Konkret sollen durch CANZUK eine erleichterte Migration, Freihandel und eine verstärkte außen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit erreicht werden.

Viele Gemeinsamkeiten einen das potentielle Staatenbündnis

Gemeinsam ist dabei den vier Ländern, neben der gemeinsamen Sprache, das geteilte historische Erbe (z.B. Mitgliedschaft im Commonwealth of Nations mit gleichem Staatsoberhaupt Prinz Charles) und ähnliche Rechtssysteme. So heißt es, dass CANZUK Länder vereine, die ohnehin soziale, wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen durch eine demokratische Monarchie mitbringen. Solche Narrative verleihen dem Bündnis in spe eine ideelle Legitimation in den Augen vieler Bürger, insbesondere jener, die den Verlust von irgendeiner Form der Anbindung (z. B. auch durch den Brexit) bedauern.

Ein fiktiver CANZUK-Passport. Vielleicht eines Tages Realität? Quelle: https://x.com/CANZUK/status/1571438890870677504

Die Vision von CANZUK beinhaltet vor allem eine Freizügigkeitsvereinbarung und Kooperationen im zollfreien Handelsverkehr. Grob basiert sie jedoch auf sieben Grundpfeilern:

Handel: Abbau von Handelsbarrieren und Förderung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs.

Mobilität: Erleichterte Migration und Arbeitsmöglichkeiten zwischen den Ländern.

Vertrauen: Aufbau und Pflege eines engen Vertrauensverhältnisses.

Diplomatie: Gemeinsame Vertretungen und abgestimmte Außenpolitik, ähnlich dem Modell der nordischen Botschaften.

Sicherheit: Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsinitiativen, z.B. durch Austauschprogramme und gemeinsame Übungen.

Forschung: Zusammenarbeit in Wissenschaft, Bildung und Innovation.

Souveränität: Respekt für die nationale Eigenständigkeit der Mitgliedsländer.

Im Unterschied zur Europäischen Union ist damit also auch keine supranationale Überbau-Struktur (wie ein gemeinsames Parlament oder eine politische Union) geplant – die Kooperation soll auf gegenseitigen Abkommen beruhen, ohne die nationale Souveränität der Teilnehmer zu untergraben.

Im Kern würde ein CANZUK-Abkommen also bedeuten: Bürger der vier Länder könnten unter gewissen Auflagen ohne Visum in den jeweils anderen Mitgliedstaaten frei reisen, arbeiten und leben. Unternehmen würden von abgespeckten Handelsbarrieren profitieren, und in Verteidigungs- und Außenpolitik würden die Regierungen enger konsultieren. Ziel ist es, die bereits heute bestehenden bilateralen Beziehungen in ein umfassenderes multilaterales Rahmenwerk zu gießen und so die ohnehin ähnlichen kulturellen Normen und Werte sowie Gemeinsamkeiten (Sprache, Rechtssystem, monarchisches Erbe, etc.) strategisch zu nutzen.

British Empire 2.0?

Das Interessante ist, dass die Idee von CANZUK eigentlich auf etwas zurückgreift, was in der Geschichte bereits existierte: Vor 1945 waren die Bürger Großbritanniens und seiner Hoheitsgebiete (Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Neufundland, etc.) alle gemeinsame „Britische Untertanen“. Damit ging eine weitgehende Freizügigkeit innerhalb des Empire einher – heißt: ein Kanadier konnte ohne Visa nach London ziehen und ein Brite nach Auckland, rein rechtlich.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich dies jedoch: Großbritannien verabschiedete Gesetze, um die Einwanderung aus den inzwischen unabhängigen Commonwealth-Ländern zu begrenzen (vor allem aus Asien und der Karibik). Damit wurde der gemeinsame Bürgerstatus faktisch abgeschafft. Dass jetzt quasi unter modernen Bedingungen dieser Gedanke eines erneuten Zusammenschlusses aufkommt, ist damit genau genommen eher eine Wiedereinführung (zugegeben mit recht vielen Neuerungen), als ein völlig neuer Gedanke. Nicht zuletzt deshalb kommt auch der Begriff des Empire 2.0 gelegentlich im Zusammenhang damit auf.

Geographisch einmaliges Gebilde – mit vielen Herausforderungen

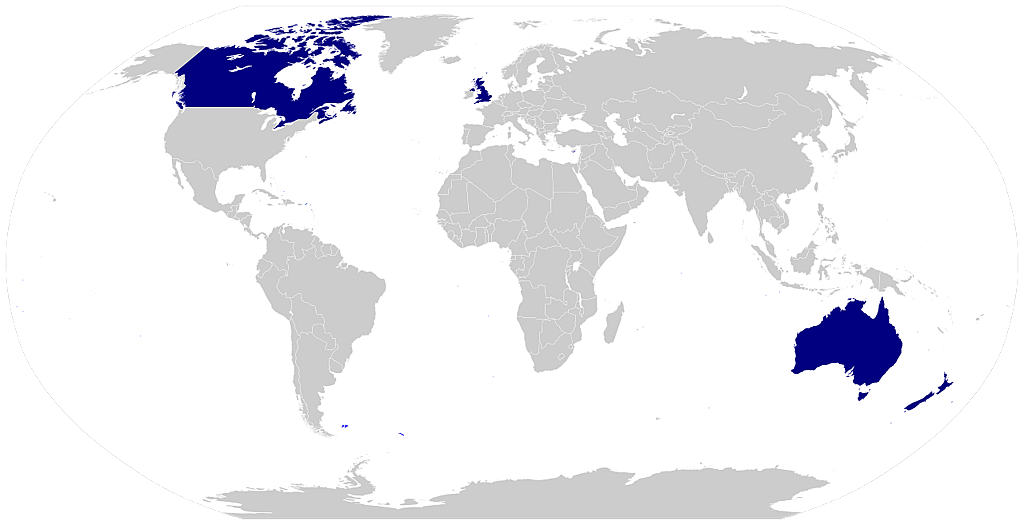

Ein weiterer Grund dafür ist, dass man beim Blick auf die Weltkarte auch eine Besonderheit erkennt. Anders als bei Bündnissen wie der EU, ECOWAS oder der Arabischen Liga haben wir es bei dem CANZUK-Bündnis mit einem Staatenbündnis zu tun, das global kaum weiter verteilt sein könnte – und eben nicht durch regionale Partnerschaften gewachsen ist. Genau genommen ist das koloniale Erbe hier der vereinende Aspekt.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/CANZUK#/media/File:CANZUK_and_dependencies.svg

Grade in Bezug auf die Flaggentheorie haben wir es hier aber mit einem interessanten Gedankenspiel zu tun. Ähnlich wie beispielsweise in der EU wäre es damit für einen CANZUK-Pass vor allem zentral, das Land mit den einfachsten Einwanderungsbedingungen zu suchen – für Europäer in dem Falle Großbritannien – um sich globale neue Möglichkeiten zu sichern. Zwar gehören alle Länder auf den ersten Blick durch den Hochsteuerland-Status zu den steuerlich eher uninteressanten Ländern; wie immer entscheiden hier aber die persönlichen Bedürfnisse und vor allem, welche Flagge ich überhaupt wo setzen möchte. Sicherlich würde hier der Fokus aber eher auf der persönlichen Bewegungsfreiheit liegen, als auf steuerlichen Zielen.

Wie realistisch ist aber so ein Staatenbündnis?

Die Distanz und unterschiedlichen regionalen Prioritäten lassen sich nicht wegdiskutieren. Neuseeland beispielsweise ist durch seine Lage stärker auf den Südpazifik ausgerichtet, Australien auch, aber mit stärkerem Fokus auf Asien, insbesondere China. Kanada orientiert sich wirtschaftlich stark an den Großmächten USA bzw. China; Großbritannien muss sein Verhältnis zur EU ordnen. Dieser Kontext erklärt, warum CANZUK zwar von Oppositionspolitikern leidenschaftlich beworben, von amtierenden Regierungen bislang aber eher zaghaft behandelt wird. Viele Detailfragen (etwa Sozialleistungen bei Migration, Anerkennung von Berufsabschlüssen, gemeinsame Institutionen) sind zudem ebenfalls völlig ungeklärt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist also, trotz geopolitischer Spannungen einiger Länder, zeitnah nicht mit einem solchen Bündnis zu rechnen – auch wenn geopolitische Diskussionen neue Szenarien immer wieder entfachen.

Wie sieht es jedoch mit anderen Staatenbündnissen aus, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen? Gibt es Bestrebungen nach ähnlichen Staatenbündnissen?

Wichtig ist zu verstehen, dass die hier vorgestellte Form der Bündnisse nicht zu verwechseln ist mit rein macht- oder wirtschaftspolitischen Zusammenschlüssen – wie bspw. BRICS, wo es in erster Linie weniger um Mobilität und freien Handel geht, sondern mehr um eine politische Stellung in einer multipolaren Welt. Es gibt aber dennoch eine Handvoll vergleichbarer Initiativen oder bereits handfester Staatenbündnisse, wie beispielsweise die CARICOM („Caribbean Community“) oder Mercosur (span. Mercado Común del Sur) in Südamerika.

Afrikanische Union

Auf kontinentaler Ebene ist der Traum eines Afrikanischen Passes relativ lebendig. 2016 wurde auf dem Gipfel der AU symbolisch ein Prototyp dieses Passes an Staatschefs vergeben, mit dem Versprechen, bis 2020 auch normale Bürger ausstellen zu können. Dies wurde verfehlt, da viele Staaten wegen Sicherheitsbedenken (Terrorismus, unkontrollierte Migration) zögerten. Das 2018 verabschiedete Freizügigkeits-Protokoll der Afrikanischen Union ist bislang nur von vier Ländern ratifiziert – darunter Ruanda als großer Befürworter. Ruanda ging sogar unilateral voran und gewährt seit 2018 allen Afrikanern visafreie Einreise. Auch Ghana, Benin und einige andere öffnen sich afrikanischen Reisenden immer mehr.

„Afrika ist kein Land“ – oder doch?

Vermutlich wird sich an den nationalen Grenzen Afrikas nichts von weltpolitischem Ausmaß ändern. Aber die Vision bleibt, dass vielleicht in den 2030er Jahren mit genügend politischem Willen so etwas wie eine Afrikanische Freizügigkeitszone Wirklichkeit wird. Für die Flaggentheorie wäre das ein extrem spannendes Feld: Afrika beherbergt mehrere internationale Finanz- und Tourismushubs (Mauritius, Seychellen oder Kapverden mit teils steuerlichen Sonderzonen; Botswana oder Namibia mit territorialer Besteuerung, etc.), die im Verbund mit großen Märkten (Südafrika, Nigeria, Kenia) eine vielversprechende Kombination ergeben. Eine Person könnte dann z. B. ihren steuerlichen Wohnsitz in Mauritius haben und dennoch ohne Aufwand monatelang in Nigeria Geschäfte tätigen. Noch ist das ferne Zukunftsmusik – aber regionale Schritte existieren bereits:

EAC (ein Staatenbündnis in Ostafrika) und

ECOWAS (Staatenbündnis in Westafrika),

die beide auch bereits Pässe, ähnlich wie die Europäische Union, des Staatenbündnisses herausgibt. Solche – wenngleich auch noch nicht völlig ausgereiften Allianzen – legen den Grundstein, nicht nur für die regionale Entwicklung, sondern die kontinentale in Afrika. Und für die Flaggentheorie ist besonders interessant, dass bereits Sierra Leone – Mitglied des ECOWAS-Bündnis – ein Citizenship by Investment-Programm gestartet hat. Bei Interesse, in dieser Region aktiv zu werden, wäre damit über einen Pass aus dem Bündnis der Zugang zu allen anderen Bündnispartnern eröffnet.

Golfstaaten

Die GCC-Staaten (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, VAE) sind eng verbundene Monarchien mit enormem Reichtum aus Öl und Gas. Seit 1981 koordinieren sie Wirtschaft und Sicherheit. Weniger bekannt ist, dass sie intern schon viele Freizügigkeitsrechte umgesetzt haben: Seit 2008 besteht ein Golf-Binnenmarkt, der vorsieht, dass GCC-Bürger in jedem Mitgliedsstaat wie Einheimische arbeiten, Immobilien erwerben und soziale Leistungen beziehen dürfen. Ein Saudi kann also z. B. in den Emiraten einen Job annehmen ein Katari Ferienhäuser in Oman kaufen – alles weitgehend diskriminierungsfrei geregelt. Reisefreiheit herrscht sowieso schon: Visapflicht untereinander wurde schon früh abgeschafft.

Diese Integration ging manchmal unter, da nach außen hin die Golfstaaten sehr restriktiv wirken – dies gilt jedoch in der Regel nur für Ausländer. Aber innerhalb des GCC existiert faktisch eine „Golf-Freizügigkeit“ für Staatsangehörige. Das Ziel eines einheitlichen Golf-Digital-ID Systems zur leichteren Anerkennung von Ausweisen ist in Arbeit, ebenso eine GCC-weite Touristenvisa für Besucher, sodass z. B. ein Tourist mit einem Dubai-Visum auch nach Saudi-Arabien weiterreisen kann, was bislang getrennt war.

Die Erleichterungen spüren aber selbst „normale“ Residents bspw. in Dubai: Inhaber einer Emirates-ID können in der Regel bspw. visumsfrei oder mit längerem Aufenthalt in die benachbarten Länder reisen. Das ist insbesondere für Ausländer eine erfreuliche Entwicklung, da in der Regel der Zugang zu einer Staatsangehörigkeit in einem der Golfstaaten verwehrt.

Pläne für eine gemeinsame Währung (ähnlich dem Euro) wurden zwar verschoben, aber nicht völlig aufgegeben – Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und Bahrain könnten perspektivisch den bereits schon einmal diskutierten „Khaleeji“ einführen. Perspektivisch könnte hier also bei dem Staatenbündnis der Golfländer noch etwas passieren.

Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder (CPLP)

Ein extrem spannender und auch recht einmaliger Ansatz ist der des Bündnisses aller portugiesischsprachigen Länder. Dies ist insofern eine recht besondere Initiative, da die Länder mitunter nahezu nichts eint – außer eben die Sprache und das koloniale Erbe.

Die Staaten der CPLP trennen nicht nur enorme kulturelle Unterschiede, sondern auch enorme Entfernungen. Insgesamt liegen die neun Staaten auf vier verschiedenen Kontinenten. Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/94/CPLPmapDetail.png

Portugal, Brasilien, Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé, Äquatorialguinea und Osttimor bilden das oft übersehene Staatenbündnis. 2021 beschlossen die CPLP-Staaten ein Mobilitätsabkommen, das 2023 in Kraft trat, nachdem alle neun Mitglieder es ratifiziert hatten. Es schafft einen rechtlichen Rahmen, in dem die Länder gegenseitig den Erhalt von Visa erleichtern.

Konkret bedeutet dies: Ein Angolaner kann viel einfacher einen Aufenthaltsstatus für Portugal erhalten und umgekehrt. Portugal hat z. B. im 2023 begonnen, CPLP-Aufenthaltstitel im Expressverfahren online zu erteilen – teils in 72 Stunden für ankommende CPLP-Bürger. So hat Portugal auch erst im Dezember 2024 Änderungen in seinem Einwanderungsrecht erlassen, um Bürgern der Mitgliedsstaaten der CPLP einen leichteren Zugang zur portugiesischen Aufenthaltsgenehmigung zu geben. Brasilianer, die traditionell nach Portugal auswandern, profitieren enorm davon.

Gleichzeitig öffnen afrikanische CPLP-Länder wie Kap Verde oder Mosambik ihre Türen für portugiesische Fachkräfte.

Das Mobilitätsabkommen ist flexibel – jedes Land entscheidet, ob es visafreie Einreise oder vereinfachte Aufenthaltsgenehmigungen gewährt. Portugal als wohl attraktivstes Mitglied nutzt es offensiv, um den Fachkräftebedarf zu decken. Diese Verbindung verstärkt die Integration im sog. „lusophonen“ Raum und könnte langfristig zu einer portugiesischsprachigen Freizügigkeitszone führen. Schon jetzt erkennen Portugal und Brasilien gegenseitig Studienabschlüsse einfacher an, Portugiesen können in Brasilien bei Wahlen auf lokaler Ebene mitstimmen (Sonderstatus estatuto de igualdade), und es gibt ein ständiges Rotationsprogramm von Diplomaten und Lehrern zwischen den Ländern.

Interessante Szenarien für die Flaggentheorie – aber eher für Nicht-Europäer

Interessant für die Flaggentheorie ist vor allem, dass dies für Nicht-Schengen-Passinhaber ein relativ leichter Weg ist, Zugang zur EU zu bekommen. Brasilianer bspw. dürfen über ein Sonderabkommen relativ einfach in Portugal leben und nach fünf Jahren auch die portugiesische Staatsbürgerschaft beantragen. Für Portugiesen gilt dies umgekehrt auch. Solche Bestimmungen zeigen, dass der lusophone Raum immer durchlässiger wird. Es ist besonders jetzt interessant für Brasilianer mit italienischem Stammbaum, denen seit kurzem der Zugang zu einer italienischen Staatsbürgerschaft deutlich erschwert wurde.

Für Schengen-Passinhaber nur in seltenen Einzelfällen interessant, aber: Über die CPLP kann man potenziell mehrere Kontinente mit einer einzigen Staatsbürgerschaft abdecken. Beispielsweise könnte ein Investor mit portugiesischem Pass nicht nur in der EU agieren, sondern via CPLP-Abkommen auch relativ leicht in Brasilien oder Angola Fuß fassen. Oder ein kapverdischer Pass erlaubt nun einfacheren Zugang zu Portugal und damit Europa. Steuerlich sind die CPLP-Länder sehr unterschiedlich – doch genau dieses Spektrum bietet Spielraum zur Arbitrage, wenn die Mobilität stimmt.

Zudem gestatten viele CPLP-Staaten duale Staatsbürgerschaften (Portugal erlaubt sie, Brasilien ebenfalls), was Multi-Passport-Strategien erleichtert. Für Schengen-Passinhaber empfehlen wir aber aktuell nach wie vor zur Diversifikation die Staatsangehörigkeit von Vanuatu. Und wir empfehlen nichts, ohne es nicht selber getan zu haben: Christoph ist nun selber doppelter Staatsbürger geworden – in nur vier Wochen.

Südamerika und Mercosur

Der Mercosur ist der gemeinsame Markt des südlichen Südamerikas. Die Vollmitglieder – Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay – und assoziierten Staaten, u.a. Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien, Ecuador. Seit 2009 gilt das Mercosur-Aufenthaltsabkommen, das allen Bürgern der Mitglieds- und assoziierten Staaten das Recht gibt, relativ unkompliziert in ein anderes Mitgliedsland zu ziehen. Im Gegensatz zu streng limitierten Arbeitsvisa erlaubt dieses Abkommen dauerhaften Aufenthalt und Arbeitsaufnahme zunächst bis zu zwei Jahre, dies jedoch verlängerbar und mit Option auf Permanent Residency.

Voraussetzungen sind in der Regel minimal, weder ein Arbeitsvertrag noch bestimmte Qualifikationen sind nötig. Praktisch erhält z. B. ein Peruaner in Argentinien oder Brasilien eine temporäre Residenz und hat ab dann ähnliche Arbeitsrechte wie Inländer. Nach zwei Jahren kann er unbefristet bleiben.

Dieses Abkommen wurde von neun Ländern unterzeichnet (Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Chile, Peru, Kolumbien und Ecuador) – damit umfasst es nahezu ganz Südamerika außer den kleinen Guyana, Suriname (das zur CARICOM – also dem Bündnis der Karibischen Staaten gehört) und dem derzeit suspendierten Venezuela. Venezuela hatte als Vollmitglied bis 2016 auch davon profitiert; derzeit ruht seine Mitgliedschaft, aber viele Venezolaner nutzen immernoch Sonderwege.

Wie aktuell und wieviel Bewegung in all diesen Staatsbündnissen ist, zeigen auch brandaktuelle Abkommen zwischen Mercosur und bspw. der EU.

Lateinamerikanische Mobilität ist gewährleistet

Unternehmen aus einem Mercosur-Land können also relativ problemlos in den Nachbarländern Personal einsetzen. Ein argentinischer Konzern etwa darf eigene Leute nach Brasilien schicken, ohne langwieriges Visaverfahren – das erleichtert regionale Expansion enorm. Auch für ausländische Firmen, die sich in einem Mercosur-Staat ansiedeln, ist der erweiterte Arbeitsmarkt ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite gibt es auch Herausforderungen: Lohn- und Sozialversicherungssysteme sind nicht harmonisiert; wer z.B. als Brasilianer in Argentinien arbeitet, zahlt dort in die Rentenkasse ein und muss später Ansprüche transferieren (es gibt Sozialabkommen dafür). Dennoch ist die Mobilität in Südamerika bemerkenswert frei, was dem Binnenmarkt zukünftige Dynamik verleihen kann.

Und auch für die Staatsbürgerschaft ist die Region nicht uninteressant. Südamerika gilt gemeinhin als eine der Regionen, in denen es am einfachsten und am schnellsten über Naturalisierung eine Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Was macht also die Wahrscheinlichkeit aus, dass es nicht nur zu neuen Bündnissen kommt, sondern, dass diese auch gelingen?

Die Umsetzung neuer Staatenbündnisse hängt natürlich von vielen, sehr individuellen Faktoren ab. Grob und sehr vereinfacht gibt es jedoch einige Faktoren, die die Staatenbündnisse begünstigen und das Entstehen vorantreiben:

Geopolitische Krisen: Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder die Expansion Chinas beschleunigen Regionalkooperationen. Not macht erfinderisch.

Wirtschaftliche Komplementarität: Bündnisse scheitern oft an divergierenden Handelsinteressen. Ist dies gewährleistet und handelt es sich um ähnlich starke Wirtschaftspartner, ist die Erfolgschance deutlich höher.

Kulturelle Homogenität: Sprachgemeinschaften (Frankophonie, CPLP) haben durch die stärke Identifikation höhere Erfolgschancen.

Man erkennt also: Häufig öffnen sich neue Türen, wenn sich andere geschlossen haben. Zentral ist nur, den Überblick darüber zu haben und dies entsprechend einzuordnen. Wir haben seit zehn Jahren die Expertise über sämtliche Veränderungen in Bezug auf Staatsbürgerschaft, Steuern, Investitionen oder Auswanderung – und sind durch unser Netzwerk meist schon einen Schritt voraus, bevor bestimmte Änderungen überhaupt publik werden. Wenn Du Dich also für die Diversifizierung Deiner Lebensbereiche interessierst, helfen wir Dir gerne dabei.

Dir hat unser Blogartikel gefallen?

Unterstütze uns mit einem Erwerb unserer Produkte und Dienstleistungen. Oder baue Dir ein passives Einkommen mit ihrer Weiterempfehlung als Affiliate auf! Und vergiss nicht auf Christophs Reiseblog christoph.today vorbei zu schauen!

Videokurs Staatenlos Geheimwissen

Lerne alles, was Du für ein Perpetual Travel Leben wissen musst.

Kurs anschauen